LEICA MONOPAN 50. LA PROVA SUL CAMPO

Leica Monopan 50

Introduzione

A giugno 2025 Leica ha annunciato e presentato la sua PRIMA pellicola fotografica, la Leica Monopan 50.

E’ un pellicola pancromatica, o meglio, iperpancromatica, dispone naturalmente solo il formato 135, con una sensibilità di 50 ISO e una risoluzione dichiarata da 280 linee/mm.

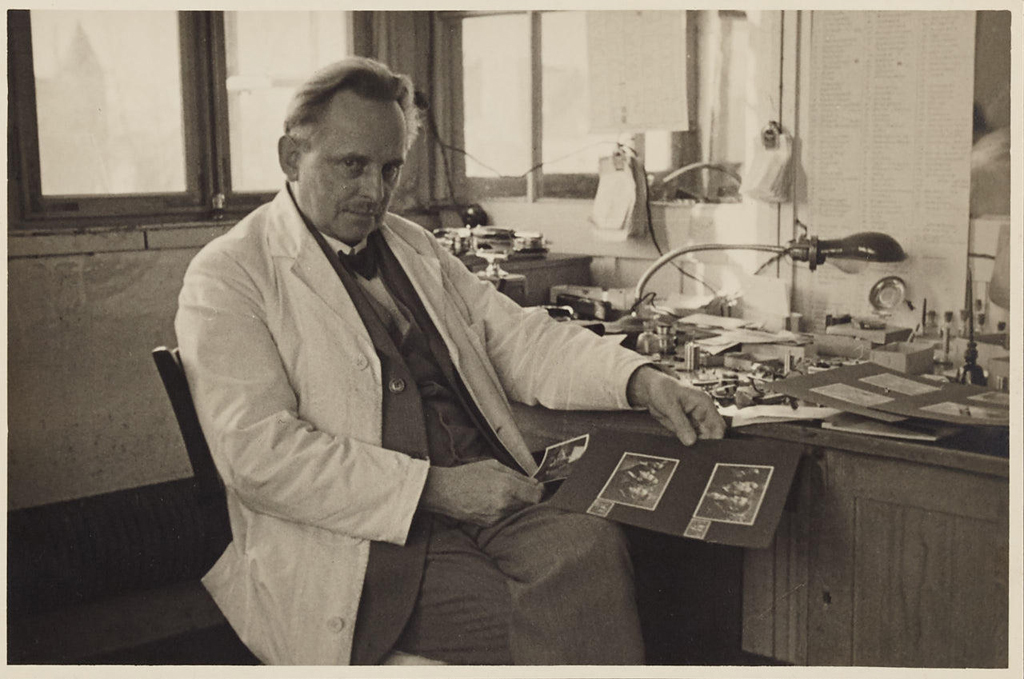

E’ la prima volta, da quel lontano 1913 in cui un ingegnere della Leitz, Oskar Barnack, impegnato nella realizzazione di una cinepresa da un lato e di un sistema per valutare la corretta sensibilità della pellicola cinematografica dall’altro, ideò la Leica, acronimo di LEItzCAmera, la Leica UR ( prototipo ) rimase tale fino alla Fiera di Primavera di Lipsia del 1925 ( in quegli anni ci fu tra le altre cose la Prima Guerra Mondiale e l’industria e non solo rallentò ) come Leica I

Fu da subito un successo indescrivibile

Introduzione

A giugno 2025 Leica ha annunciato e presentato la sua PRIMA pellicola fotografica, la Leica Monopan 50.

E’ un pellicola pancromatica, o meglio, iperpancromatica, dispone naturalmente solo il formato 135, con una sensibilità di 50 ISO e una risoluzione dichiarata da 280 linee/mm.

E’ la prima volta, da quel lontano 1913 in cui un ingegnere della Leitz, Oskar Barnack, impegnato nella realizzazione di una cinepresa da un lato e di un sistema per valutare la corretta sensibilità della pellicola cinematografica dall’altro, ideò la Leica, acronimo di LEItzCAmera, la Leica UR ( prototipo ) rimase tale fino alla Fiera di Primavera di Lipsia del 1925 ( in quegli anni ci fu tra le altre cose la Prima Guerra Mondiale e l’industria e non solo rallentò ) come Leica I

Fu da subito un successo indescrivibile

Parlare di Leica

Nonostante tra i miei articoli e sul mio canale Youtube ho parlato spesso di Leica. su questo brand e sulla sua evoluzione sono stati profusi fiumi di inchiostro - e da penne MOLTO più informate della mia -.

Mi permetto quindi solo qualche accenno personale, relativamente tecnico, ma più di “status” di una fotocamera, anzi, di un formato che ha letteralmente rivoluzionato la FOTOGRAFIA.

Nonostante tra i miei articoli e sul mio canale Youtube ho parlato spesso di Leica. su questo brand e sulla sua evoluzione sono stati profusi fiumi di inchiostro - e da penne MOLTO più informate della mia -.

Mi permetto quindi solo qualche accenno personale, relativamente tecnico, ma più di “status” di una fotocamera, anzi, di un formato che ha letteralmente rivoluzionato la FOTOGRAFIA.

La volpe e l’uva

Non prenderò in considerazione le fotocamere digitali di Leica, non solo perchè sto parlando di una pellicola, ma perchè io vi intrattengo con la mia esperienza analogica, per la maggior parte in bianco e nero.

Io a volte ho quasi timore a parlare di Leica in pubblico: c’è chi la difende a spada tratta, c’è chi la ostenta, in molti casi per i costi sempre piuttosto elevati- e parliamo di materiale usato - c’è invece chi non concepisce il sistema, mi riferisco al primo sistema a vite e a seguire a quello a baionetta, ovvero il calcolo della distanza attraverso un telemetro, che nei primi modelli è addirittura separato dal mirino galileiano, che permette una inquadratura molto vicina ma non perfettamente aderente al campo inquadrato dall’ottica e consente una visione sempre perfettamente a fuoco, a differenza delle reflex che attraverso lo schermo di messa a fuoco, i microprismi e il telemetro ad immagine spezzato, oltre a facilitare la messa fuoco permettono di vedere cosa è e cosa non a fuoco a tutta apertura ( con un apposito pulsate è possibile chiudere il diaframma a quello scelto per lo scatto e valutare anche l’aumento di nitidezza dovuto alla chiusura del diaframma, ovvero alla profondità di campo. di fatto Leica con il sistema r ha anche prodotto ottime reflex dotate di eccellenti obiettivi, ma non hanno mai ottenuto il consenso del grande pubblico, per i costi da un lato. La prima, la Leicaflex: presentata nel 1964, sulla spinta delle reflex giapponesi, in testa la Nikon F del 1959, ha trovato un mercato già saturo, al 90% di marchi giapponesi, di eccellente manifattura. Di fatto, un treno perso.

Non prenderò in considerazione le fotocamere digitali di Leica, non solo perchè sto parlando di una pellicola, ma perchè io vi intrattengo con la mia esperienza analogica, per la maggior parte in bianco e nero.

Io a volte ho quasi timore a parlare di Leica in pubblico: c’è chi la difende a spada tratta, c’è chi la ostenta, in molti casi per i costi sempre piuttosto elevati- e parliamo di materiale usato - c’è invece chi non concepisce il sistema, mi riferisco al primo sistema a vite e a seguire a quello a baionetta, ovvero il calcolo della distanza attraverso un telemetro, che nei primi modelli è addirittura separato dal mirino galileiano, che permette una inquadratura molto vicina ma non perfettamente aderente al campo inquadrato dall’ottica e consente una visione sempre perfettamente a fuoco, a differenza delle reflex che attraverso lo schermo di messa a fuoco, i microprismi e il telemetro ad immagine spezzato, oltre a facilitare la messa fuoco permettono di vedere cosa è e cosa non a fuoco a tutta apertura ( con un apposito pulsate è possibile chiudere il diaframma a quello scelto per lo scatto e valutare anche l’aumento di nitidezza dovuto alla chiusura del diaframma, ovvero alla profondità di campo. di fatto Leica con il sistema r ha anche prodotto ottime reflex dotate di eccellenti obiettivi, ma non hanno mai ottenuto il consenso del grande pubblico, per i costi da un lato. La prima, la Leicaflex: presentata nel 1964, sulla spinta delle reflex giapponesi, in testa la Nikon F del 1959, ha trovato un mercato già saturo, al 90% di marchi giapponesi, di eccellente manifattura. Di fatto, un treno perso.

Il mirino galileiano, il telemetro e il sistema reflex. Io ti copio, tu mi copi.

Nikon produsse la prima macchina a telemetro nel 1948, il fotogramma è 24x32mm; poco gradita alle autorità Statunitensi che in quel periodo governano il Giappone, Nikon passa al formato 24x34mm. Bisognerà aspettare il 1954 per vedere le prime Nikon in formato 24x36mm. L’attacco obiettivo è a vite, passo 39x1, esattamente quello già scelto da Leica nel 1925. ma dal 1954 al 1959 il passo è vicino, con l’avvento della prima reflex Nikon la F, che introdurrà una nuova rivoluzione nel mercato fotografico mondiale.

Canon produsse la prima fotocamera a telemetro nel 1936, la Kwanon, il cui nome fu poi convertito in Canon, e bisogna aspettare il 1971 per vedere la prima Canon reflex professionale, la F-1. E questo la dice lunga, dodici anni di differenza, tra l’introduzione del sistema reflex in casa Nikon e in casa Canon. Gli altri produttori giapponesi, Olympus, Pentax, giusto per citarne solo due, non stavano certo a guardare.

Come ho detto Leica arrivò nel sistema reflex nel 1964 con la Leicaflex e continuo a produrre e migliorare sia i propri corpi reflex che le ottiche a loro dedicate. In una parola, I giapponesi hanno copiato il sistema telemetrico di Leica, Leica, “si è ispirata” al sistema reflex dei giapponesi, e non dimentichiamo che l’ultimo modello, la R9, è stata prodotta fino al 2009.Ma i giochi erano già fatti, e da decenni: Leica, la Germania sarebbe stata la fotocamera a telemetro per antonomasia, gli altri brand, il Giappone, sarebbero stati le fotocamere reflex per antonomasia

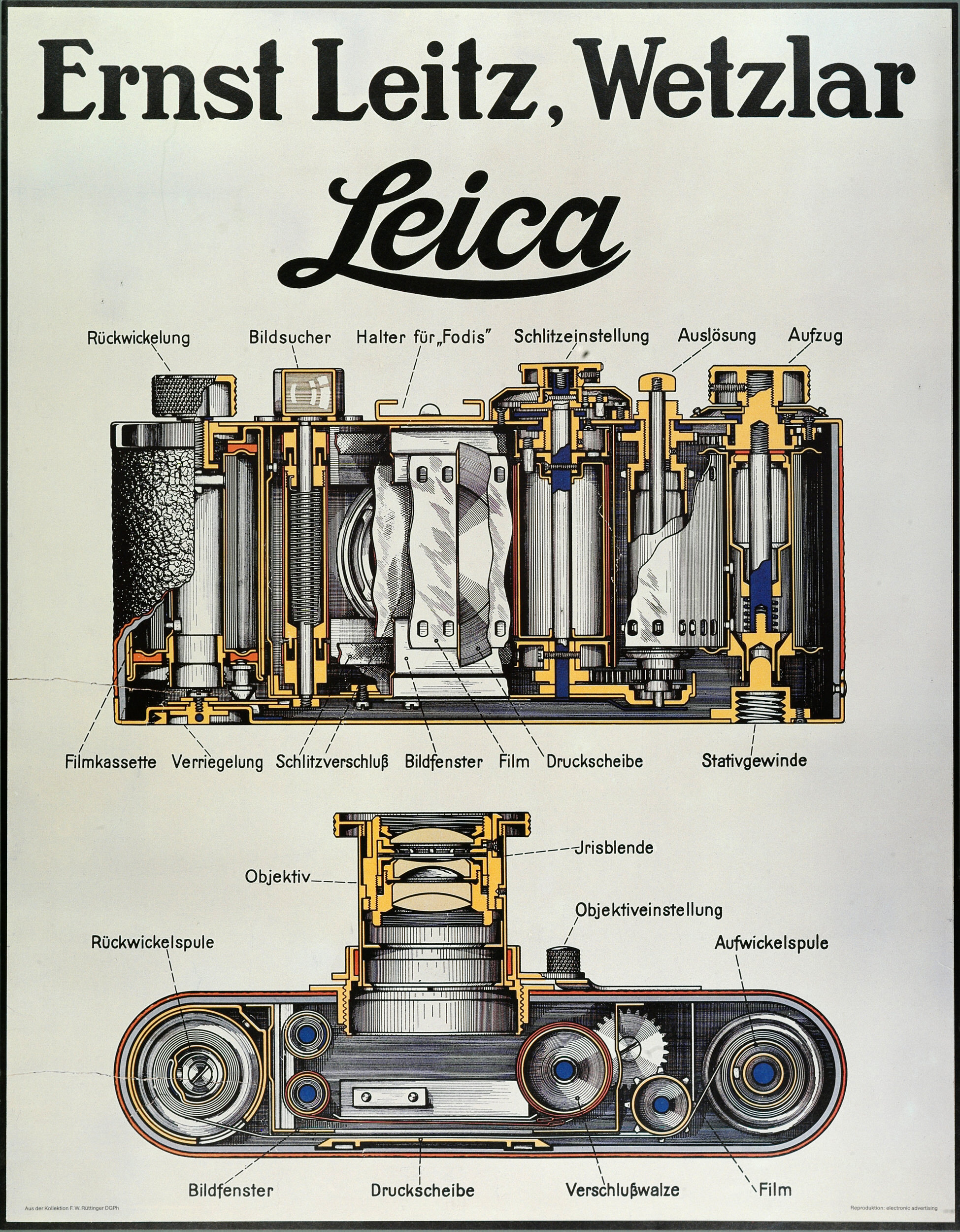

Tralasciando, per sintesi, tutti i modelli con attacco obiettivo a vite, La Leica M è la nuova serie di fotocamere a telemetro (la M sta per Messsucher, telemetro in tedesco) con obiettivi intercambiabili e nuovo innesto a baionetta LM, prodotte inizialmente dalla Ernst Leitz GMBH Wetzlar Germany (oggi, Leica Camera AG) a partire dal modello Leica M3 del 1954.

E a mio parere è stato proprio con l’avvento della M3 che Leica ha costruito uno strumento estremamente affidabile e preciso che ha fatto e continua a fare storia a sé.

La maggior parte dei fotografi e dei reporter del 900 hanno scattato con Leica e in parte con Rolleiflex. Punto. Non è una considerazione, è un dato di fatto.

Se Hasselblad ha ottenuto notorietà diventando la fotocamera della NASA, Leica e anche Rolleiflex hanno ottenuto notorietà perchè sono state le compagne fedeli, come ho scritto dei grandi fotografi e reporter del 900.

Nikon produsse la prima macchina a telemetro nel 1948, il fotogramma è 24x32mm; poco gradita alle autorità Statunitensi che in quel periodo governano il Giappone, Nikon passa al formato 24x34mm. Bisognerà aspettare il 1954 per vedere le prime Nikon in formato 24x36mm. L’attacco obiettivo è a vite, passo 39x1, esattamente quello già scelto da Leica nel 1925. ma dal 1954 al 1959 il passo è vicino, con l’avvento della prima reflex Nikon la F, che introdurrà una nuova rivoluzione nel mercato fotografico mondiale.

Canon produsse la prima fotocamera a telemetro nel 1936, la Kwanon, il cui nome fu poi convertito in Canon, e bisogna aspettare il 1971 per vedere la prima Canon reflex professionale, la F-1. E questo la dice lunga, dodici anni di differenza, tra l’introduzione del sistema reflex in casa Nikon e in casa Canon. Gli altri produttori giapponesi, Olympus, Pentax, giusto per citarne solo due, non stavano certo a guardare.

Come ho detto Leica arrivò nel sistema reflex nel 1964 con la Leicaflex e continuo a produrre e migliorare sia i propri corpi reflex che le ottiche a loro dedicate. In una parola, I giapponesi hanno copiato il sistema telemetrico di Leica, Leica, “si è ispirata” al sistema reflex dei giapponesi, e non dimentichiamo che l’ultimo modello, la R9, è stata prodotta fino al 2009.Ma i giochi erano già fatti, e da decenni: Leica, la Germania sarebbe stata la fotocamera a telemetro per antonomasia, gli altri brand, il Giappone, sarebbero stati le fotocamere reflex per antonomasia

Tralasciando, per sintesi, tutti i modelli con attacco obiettivo a vite, La Leica M è la nuova serie di fotocamere a telemetro (la M sta per Messsucher, telemetro in tedesco) con obiettivi intercambiabili e nuovo innesto a baionetta LM, prodotte inizialmente dalla Ernst Leitz GMBH Wetzlar Germany (oggi, Leica Camera AG) a partire dal modello Leica M3 del 1954.

E a mio parere è stato proprio con l’avvento della M3 che Leica ha costruito uno strumento estremamente affidabile e preciso che ha fatto e continua a fare storia a sé.

La maggior parte dei fotografi e dei reporter del 900 hanno scattato con Leica e in parte con Rolleiflex. Punto. Non è una considerazione, è un dato di fatto.

Se Hasselblad ha ottenuto notorietà diventando la fotocamera della NASA, Leica e anche Rolleiflex hanno ottenuto notorietà perchè sono state le compagne fedeli, come ho scritto dei grandi fotografi e reporter del 900.

La produzione di fotocamera a pellicola odierna.

Cominciamo con Leica, naturalmente, che alla fine del 2022 ripresentò la Leica M6, con alcuni miglioramenti, soprattutto nel mirino - ispirato alla MP. Teniamo presente che nel 2023 sono state vendute 5.000 Leica M6 new contro ai 500 esemplari venduti nel 2015

Leica produce ancora anche la Leica MP, che riprende il nottolino di riavvolgimento senza manopola tipico delle Leica d’antan.

Citiamo indubbiamente la Rollei 35AF, che ha avuto una partenza claudicante ma adesso sta lavorando a pieno regime, continuiamo con la Pentax 17, una half frame che restituisce fotogrammi in formato 24x17mm, quindi 72 scatti su una pellicola da 36 pose.

E non dimentichiamo ASSOLUTAMENTE tutta la produzione LOMO. Parliamo di un altro genere di fotocamere e naturalmente di altri prezzi, ma sono fotocamere richiestissime dalle generazioni Z e Alpha, che non sono il futuro, ma il presente della fotografia

Cominciamo con Leica, naturalmente, che alla fine del 2022 ripresentò la Leica M6, con alcuni miglioramenti, soprattutto nel mirino - ispirato alla MP. Teniamo presente che nel 2023 sono state vendute 5.000 Leica M6 new contro ai 500 esemplari venduti nel 2015

Leica produce ancora anche la Leica MP, che riprende il nottolino di riavvolgimento senza manopola tipico delle Leica d’antan.

Citiamo indubbiamente la Rollei 35AF, che ha avuto una partenza claudicante ma adesso sta lavorando a pieno regime, continuiamo con la Pentax 17, una half frame che restituisce fotogrammi in formato 24x17mm, quindi 72 scatti su una pellicola da 36 pose.

E non dimentichiamo ASSOLUTAMENTE tutta la produzione LOMO. Parliamo di un altro genere di fotocamere e naturalmente di altri prezzi, ma sono fotocamere richiestissime dalle generazioni Z e Alpha, che non sono il futuro, ma il presente della fotografia

La nascita del formato 135

Il formato 135 - sigla che non corrisponde ad alcuna lunghezza, nel 1935.

Kodak si era già assicurato il mercato, con il formato 120, nel 1901, una pellicola avvolta in un backing paper che consentiva, a seconda del tipo di fotocamera utilizzata, dalle 8 pose del formato 6x9 cm alle \6 pose del formato 6x4,5

non dimentichiamo che la maggior parte delle fotocamere coeve, soprattutto americane e tedesche, lavoravano in formato 6x9 cm. Questo permetteva di restituire al cliente la pellicola sviluppata e stampata a contatto, con un prezzo quindi molto più accattivante rispetto alla stampa sotto l’ingranditore

Il formato 135 - sigla che non corrisponde ad alcuna lunghezza, nel 1935.

Kodak si era già assicurato il mercato, con il formato 120, nel 1901, una pellicola avvolta in un backing paper che consentiva, a seconda del tipo di fotocamera utilizzata, dalle 8 pose del formato 6x9 cm alle \6 pose del formato 6x4,5

non dimentichiamo che la maggior parte delle fotocamere coeve, soprattutto americane e tedesche, lavoravano in formato 6x9 cm. Questo permetteva di restituire al cliente la pellicola sviluppata e stampata a contatto, con un prezzo quindi molto più accattivante rispetto alla stampa sotto l’ingranditore

La nascita del formato 135

Il formato 135 - sigla che non corrisponde ad alcuna lunghezza, nasce nel 1935. Kodak si era già assicurato il mercato, con il formato 120, nel 1901, una pellicola avvolta in un backing paper che consentiva, a seconda del tipo di fotocamera utilizzata, dalle 8 pose del formato 6x9 cm alle \6 pose del formato 6x4,5

non dimentichiamo che la maggior parte delle fotocamere coeve, soprattutto americane e tedesche, lavoravano in formato 6x9 cm. Questo permetteva di restituire al cliente la pellicola sviluppata e stampata a contatto, con un prezzo quindi molto più accattivante rispetto alla stampa sotto l’ingranditore

La prima pellicola larga 35mm con doppia perforazione ( cinematografica )

La pellicola flessibile fu una invenzione del reverendo Hannibal Goodwin, sacerdote episcopale di Newark, nel New Jersey, databile attorno al 1885, di cui depositò il brevetto nel 1887 e gli fu riconosciuto solo il 13 settembre 1888. Ma fu George Eastman, pioniere della fotografia e fondatore della Kodak, a produrre la pellicola in bianco/nero a base di celluloide, come supporto per gli alogenuri di argento fotosensibili, impossessandosi illegalmente dell'idea di Goodwin. La pellicola fu usata inizialmente nelle macchine fotografiche Kodak e poi come film per il Kinetoscopio di Edison. Intanto, in Europa, l'inventore francese Léon Bouly, il 12 febbraio 1892 inventa e brevetta il "Cinématographe Léon Bouly " (cinematografo omonimo). Brevetto che verrà acquisito nel 1895 dai Fratelli Lumière, che producevano pellicola in proprio e poi con gli anni usufruirono del nome "Cinématographe". Con l'esplosione commerciale del cinema di quegli anni, nacquero altri formati e altre possibilità, come quella della pellicola a colori.

Per mettere ordine in un mercato caotico, dove circolavano film "pirata" e macchine contraffatte, fu indetto nel 1909 a Parigi il Congresso degli editori di film, ove si stabilì in via definitiva che la pellicola 35 mm, la più usata, avrebbe avuto quattro perforazioni per fotogramma, secondo il progetto di Thomas Edison (che l'aveva usata per primo), in luogo delle due perforazioni circolari, adottate dai Fratelli Lumière.In realtà già nel 1932 Agfa reclamizzava una pellicola 135 citando nella campagna pubblicitaria proprio Leica

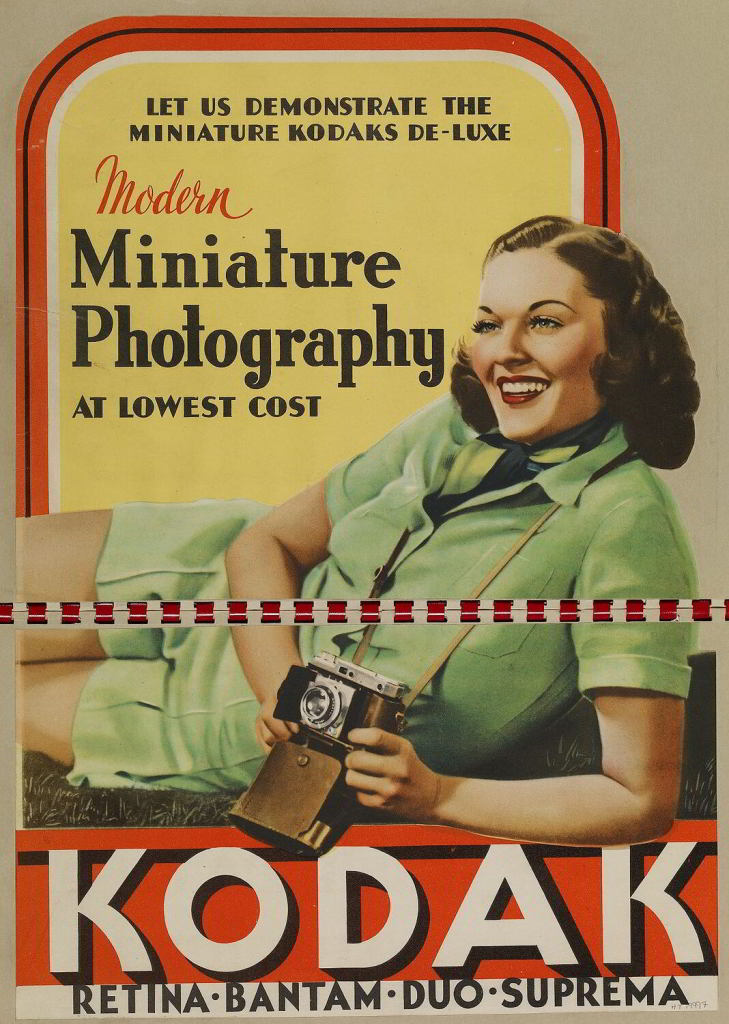

Kodak Reclamizza la sua pellicola 135 in concomitanza con l’introduzione della fotocamera Retina. L’obiettivo di Kodak, pur avendo fabbricato anche fotocamere di un certo prestigio è sempre stato quello di vendere pellicole e soprattutto di stamparle o farle stampare. Il consumabile è sempre stato il vero business.

Il 35 mm

Lo stesso argomento in dettaglio: 35 millimetri (pellicola cinematografica).

Si arrivò così a definire il formato 35 mm standard, che a partire dal 1928 venne modificato per accogliere anche le piste per il sonoro. In seguito vennero introdotte migliorie, nuovi formati ridotti (16 mm; 8 mm; 9,5 mm, super 8 mm, nonché molti altri formati abbandonati, per es. 17,5 e 28 mm), ma la striscia di pellicola che passava attraverso il proiettore dei cinema, fino all'avvento del digitale, non era molto diversa da quella dei film di cent'anni fa.

La prima pellicola larga 35mm con doppia perforazione ( fotografica )

Dal 1925 al 1934 i possessori di Leica dovevano “bobinarsi da sé le pellicole: utilizzando appositi rullini, chiamati FILCA aiutandosi, volendo con un caricatore a manovella, chiamato AFLOO

Il formato 135 - sigla che non corrisponde ad alcuna lunghezza, nasce nel 1935. Kodak si era già assicurato il mercato, con il formato 120, nel 1901, una pellicola avvolta in un backing paper che consentiva, a seconda del tipo di fotocamera utilizzata, dalle 8 pose del formato 6x9 cm alle \6 pose del formato 6x4,5

non dimentichiamo che la maggior parte delle fotocamere coeve, soprattutto americane e tedesche, lavoravano in formato 6x9 cm. Questo permetteva di restituire al cliente la pellicola sviluppata e stampata a contatto, con un prezzo quindi molto più accattivante rispetto alla stampa sotto l’ingranditore

La prima pellicola larga 35mm con doppia perforazione ( cinematografica )

La pellicola flessibile fu una invenzione del reverendo Hannibal Goodwin, sacerdote episcopale di Newark, nel New Jersey, databile attorno al 1885, di cui depositò il brevetto nel 1887 e gli fu riconosciuto solo il 13 settembre 1888. Ma fu George Eastman, pioniere della fotografia e fondatore della Kodak, a produrre la pellicola in bianco/nero a base di celluloide, come supporto per gli alogenuri di argento fotosensibili, impossessandosi illegalmente dell'idea di Goodwin. La pellicola fu usata inizialmente nelle macchine fotografiche Kodak e poi come film per il Kinetoscopio di Edison. Intanto, in Europa, l'inventore francese Léon Bouly, il 12 febbraio 1892 inventa e brevetta il "Cinématographe Léon Bouly " (cinematografo omonimo). Brevetto che verrà acquisito nel 1895 dai Fratelli Lumière, che producevano pellicola in proprio e poi con gli anni usufruirono del nome "Cinématographe". Con l'esplosione commerciale del cinema di quegli anni, nacquero altri formati e altre possibilità, come quella della pellicola a colori.

Per mettere ordine in un mercato caotico, dove circolavano film "pirata" e macchine contraffatte, fu indetto nel 1909 a Parigi il Congresso degli editori di film, ove si stabilì in via definitiva che la pellicola 35 mm, la più usata, avrebbe avuto quattro perforazioni per fotogramma, secondo il progetto di Thomas Edison (che l'aveva usata per primo), in luogo delle due perforazioni circolari, adottate dai Fratelli Lumière.In realtà già nel 1932 Agfa reclamizzava una pellicola 135 citando nella campagna pubblicitaria proprio Leica

Kodak Reclamizza la sua pellicola 135 in concomitanza con l’introduzione della fotocamera Retina. L’obiettivo di Kodak, pur avendo fabbricato anche fotocamere di un certo prestigio è sempre stato quello di vendere pellicole e soprattutto di stamparle o farle stampare. Il consumabile è sempre stato il vero business.

Il 35 mm

Lo stesso argomento in dettaglio: 35 millimetri (pellicola cinematografica).

Si arrivò così a definire il formato 35 mm standard, che a partire dal 1928 venne modificato per accogliere anche le piste per il sonoro. In seguito vennero introdotte migliorie, nuovi formati ridotti (16 mm; 8 mm; 9,5 mm, super 8 mm, nonché molti altri formati abbandonati, per es. 17,5 e 28 mm), ma la striscia di pellicola che passava attraverso il proiettore dei cinema, fino all'avvento del digitale, non era molto diversa da quella dei film di cent'anni fa.

La prima pellicola larga 35mm con doppia perforazione ( fotografica )

Dal 1925 al 1934 i possessori di Leica dovevano “bobinarsi da sé le pellicole: utilizzando appositi rullini, chiamati FILCA aiutandosi, volendo con un caricatore a manovella, chiamato AFLOO

Il 35 mm

Lo stesso argomento in dettaglio: 35 millimetri (pellicola cinematografica).

Si arrivò così a definire il formato 35 mm standard, che a partire dal 1928 venne modificato per accogliere anche le piste per il sonoro. In seguito vennero introdotte migliorie, nuovi formati ridotti (16 mm; 8 mm; 9,5 mm, super 8 mm, nonché molti altri formati abbandonati, per es. 17,5 e 28 mm), ma la striscia di pellicola che passava attraverso il proiettore dei cinema, fino all'avvento del digitale, non era molto diversa da quella dei film di cent'anni fa.

La prima pellicola larga 35mm con doppia perforazione ( fotografica )

Dal 1925 al 1934 i possessori di Leica dovevano “bobinarsi da sé le pellicole:

Per avvolgere la pellicola e caricare il rullino era disponibile il caricatore a manovella AFLOO (1934 - 1957, dal 1931 al 1934 denominato ASPUL, meno perfezionato), che poteva anche essere fissato al tavolo da lavoro.

Lo stesso argomento in dettaglio: 35 millimetri (pellicola cinematografica).

Si arrivò così a definire il formato 35 mm standard, che a partire dal 1928 venne modificato per accogliere anche le piste per il sonoro. In seguito vennero introdotte migliorie, nuovi formati ridotti (16 mm; 8 mm; 9,5 mm, super 8 mm, nonché molti altri formati abbandonati, per es. 17,5 e 28 mm), ma la striscia di pellicola che passava attraverso il proiettore dei cinema, fino all'avvento del digitale, non era molto diversa da quella dei film di cent'anni fa.

La prima pellicola larga 35mm con doppia perforazione ( fotografica )

Dal 1925 al 1934 i possessori di Leica dovevano “bobinarsi da sé le pellicole:

Per avvolgere la pellicola e caricare il rullino era disponibile il caricatore a manovella AFLOO (1934 - 1957, dal 1931 al 1934 denominato ASPUL, meno perfezionato), che poteva anche essere fissato al tavolo da lavoro.

Nel 1934 Il rullino 135 Kodak

Il rullino 135, con pellicola da 35 mm, consente di costruire macchine piccole e leggere, e relativamente economiche, che comunque permettono di ottenere immagini di qualità adeguata nella gran parte delle applicazioni di massa;[1] si tratta quindi di un formato per uso generale, che prima dell'avvento della fotografia digitale, veniva usato praticamente da tutti i dilettanti e anche da alcuni professionisti, almeno per le applicazioni meno critiche. Tuttavia, in ambito professionale, il formato 135 è sempre stato usato solo per lavori molto economici e/o in quelle situazioni che richiedevano leggerezza e praticità, come nel fotogiornalismo (di cronaca, sportivo, di guerra, ecc.) o di reportage in luoghi impervi e di viaggio in generale. Per i lavori di qualità più alta, venivano usati i rulli 120, nei vari formati medi (6x4,5 - 6x6 - 6x9 cm) e i vari formati più grandi, che ancora oggi temono pochi paragoni in un confronto.

Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]

Kodak ideò il caratteristico contenitore metallico munito di guarnizioni di velluto, che permette di maneggiare la pellicola in tutta sicurezza alla luce del sole, in fase di caricamento e di scaricamento del rullino dalla fotocamera (previo preventivo riavvolgimento). La pellicola 35 mm ha uno spessore di ~ 0,14 mm con bande perforate secondo il Kodak Standard: lo standard ingegneristico è controllato dalla ISO 1007

La pellicola è disponibile in varie lunghezze per un numero variabile di esposizioni; il rullino 135 standard a lunghezza intera, è sempre stato di 36 esposizioni 24x36. I rullini da 12 esposizioni erano ampiamente utilizzati perlopiù nella stampa quotidiana.

Con la maggior parte delle fotocamere è possibile ottenere fino a 3 esposizioni in più rispetto alla capacità nominale della pellicola, se la fotocamera è caricata in una camera oscura e alcune fotocamere lo consentono anche con il caricamento all'aperto.

Il fotogramma 24x36 mm, su pellicola 35 mm, è nominato in quel modo, in quanto nel cinema è la larghezza del fotogramma ad essere nominato per primo, e poi l'altezza; qui, bisogna ricordare che il formato era stato adottato per servizio al cinema, e dunque era strutturato fin dall'inizio allo stesso modo.

Le dimensioni e il passo della perforazione, sono conformi alla specifica standard KS-1870, che nel caso di orientazione fotografica vede invece 8 perforazioni per ogni fotogramma, con una distanza di 38,00 mm tra due consecutivi, consentendo un adeguato spazio di 2 mm tra le varie immagini.

I fori dello standard Kodak sono rettangolari con angoli arrotondati e misurano 1,981 mm di altezza per 2,794 mm di larghezza (se osservati nel verso di scorrimento della pellicola cinematografica).[4]

Non è dato di sapere come mai Kodak impiegò oltre 9 anni a standardizzare il rullino fotografico 135 tradizionale da 36 pose. E’ molto probabile che di fatto la richiesta di mercato all’epoca fosse molto bassa.

Il rullino 135, con pellicola da 35 mm, consente di costruire macchine piccole e leggere, e relativamente economiche, che comunque permettono di ottenere immagini di qualità adeguata nella gran parte delle applicazioni di massa;[1] si tratta quindi di un formato per uso generale, che prima dell'avvento della fotografia digitale, veniva usato praticamente da tutti i dilettanti e anche da alcuni professionisti, almeno per le applicazioni meno critiche. Tuttavia, in ambito professionale, il formato 135 è sempre stato usato solo per lavori molto economici e/o in quelle situazioni che richiedevano leggerezza e praticità, come nel fotogiornalismo (di cronaca, sportivo, di guerra, ecc.) o di reportage in luoghi impervi e di viaggio in generale. Per i lavori di qualità più alta, venivano usati i rulli 120, nei vari formati medi (6x4,5 - 6x6 - 6x9 cm) e i vari formati più grandi, che ancora oggi temono pochi paragoni in un confronto.

Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]

Kodak ideò il caratteristico contenitore metallico munito di guarnizioni di velluto, che permette di maneggiare la pellicola in tutta sicurezza alla luce del sole, in fase di caricamento e di scaricamento del rullino dalla fotocamera (previo preventivo riavvolgimento). La pellicola 35 mm ha uno spessore di ~ 0,14 mm con bande perforate secondo il Kodak Standard: lo standard ingegneristico è controllato dalla ISO 1007

La pellicola è disponibile in varie lunghezze per un numero variabile di esposizioni; il rullino 135 standard a lunghezza intera, è sempre stato di 36 esposizioni 24x36. I rullini da 12 esposizioni erano ampiamente utilizzati perlopiù nella stampa quotidiana.

Con la maggior parte delle fotocamere è possibile ottenere fino a 3 esposizioni in più rispetto alla capacità nominale della pellicola, se la fotocamera è caricata in una camera oscura e alcune fotocamere lo consentono anche con il caricamento all'aperto.

Il fotogramma 24x36 mm, su pellicola 35 mm, è nominato in quel modo, in quanto nel cinema è la larghezza del fotogramma ad essere nominato per primo, e poi l'altezza; qui, bisogna ricordare che il formato era stato adottato per servizio al cinema, e dunque era strutturato fin dall'inizio allo stesso modo.

Le dimensioni e il passo della perforazione, sono conformi alla specifica standard KS-1870, che nel caso di orientazione fotografica vede invece 8 perforazioni per ogni fotogramma, con una distanza di 38,00 mm tra due consecutivi, consentendo un adeguato spazio di 2 mm tra le varie immagini.

I fori dello standard Kodak sono rettangolari con angoli arrotondati e misurano 1,981 mm di altezza per 2,794 mm di larghezza (se osservati nel verso di scorrimento della pellicola cinematografica).[4]

Non è dato di sapere come mai Kodak impiegò oltre 9 anni a standardizzare il rullino fotografico 135 tradizionale da 36 pose. E’ molto probabile che di fatto la richiesta di mercato all’epoca fosse molto bassa.

La pellicola Leica Monopan 50

Da quando è stata annunciata, nel giugno del 2025, sui social, che oggi sono diventati il punto di riferimento per molte persone, anche per recuperare evidenze tecniche, sono stati pochi i commenti positivi. In un mio post, alla fine di luglio, qualcuno rispose “ Ma ne sentivamo proprio il bisogno ?”

Il punto a mio parere è un altro: che un’azienda come Leica, che come ho detto produce ancora due modelli di fotocamere analogiche ma come tutti gli altri brand fotografici punta sul digitale, per me significa due cose: la prima, esattamente a 100 ani dalla presentazione della prima Leica, una sorta di celebrazione del marchio, ma qui non parliamo di una fotocamera a tiratura limitata e fuori dalla portata della maggior parte del pubblico, per l’esigua quantità numerata e per il prezzo, ma di una pellicola, alla portata di tutti

La seconda, a mio parere sta nel fatto che comunque la domanda di pellicola è in crescita continua, certamente più il colore che il bianco e nero: aver prodotto una pellicola, pur in bianco e nero, significa che la stessa Leica crede ancora al mondo della pellicola e dell’analogica.

E per gli addetti ai lavori, che scattano su pellicola in bianco e nero, sapere che Leica ha prodotto una pellicola in bianco e nero, ci fa pensare che la produzione della pellicola ha ancora una notevole aspettativa di vita

La pellicola è iperpancromatica, in grado di “leggere” fino ai 750 nanometri. in accoppiata con un filtro rosso 25A permette di ottenere nella stampa finale cieli sereni completamente neri e un notevole sbiancamento della vegetazione caduca, il cosiddetto effetto Wood. La risoluzione è di 280 linee7mm, una risoluzione enorme; la base è un P.E.T. estremamente sottile in grado di asciugare dopo il trattamento di sviluppo a temperatura ambiente ( 20°C ) in 15, 20 minuti.

La grafica del rullino è molto accattivante, il rullino è custodito in un portarullo nero con tappo rosso e una piccola tacca per l’apertura facilitata. Cambia solo la livrea della confezione, che è disponibile in quattro differenti grafiche, ma all’interno delle quali la pellicola è sempre la stessa.

Da quando è stata annunciata, nel giugno del 2025, sui social, che oggi sono diventati il punto di riferimento per molte persone, anche per recuperare evidenze tecniche, sono stati pochi i commenti positivi. In un mio post, alla fine di luglio, qualcuno rispose “ Ma ne sentivamo proprio il bisogno ?”

Il punto a mio parere è un altro: che un’azienda come Leica, che come ho detto produce ancora due modelli di fotocamere analogiche ma come tutti gli altri brand fotografici punta sul digitale, per me significa due cose: la prima, esattamente a 100 ani dalla presentazione della prima Leica, una sorta di celebrazione del marchio, ma qui non parliamo di una fotocamera a tiratura limitata e fuori dalla portata della maggior parte del pubblico, per l’esigua quantità numerata e per il prezzo, ma di una pellicola, alla portata di tutti

La seconda, a mio parere sta nel fatto che comunque la domanda di pellicola è in crescita continua, certamente più il colore che il bianco e nero: aver prodotto una pellicola, pur in bianco e nero, significa che la stessa Leica crede ancora al mondo della pellicola e dell’analogica.

E per gli addetti ai lavori, che scattano su pellicola in bianco e nero, sapere che Leica ha prodotto una pellicola in bianco e nero, ci fa pensare che la produzione della pellicola ha ancora una notevole aspettativa di vita

La pellicola è iperpancromatica, in grado di “leggere” fino ai 750 nanometri. in accoppiata con un filtro rosso 25A permette di ottenere nella stampa finale cieli sereni completamente neri e un notevole sbiancamento della vegetazione caduca, il cosiddetto effetto Wood. La risoluzione è di 280 linee7mm, una risoluzione enorme; la base è un P.E.T. estremamente sottile in grado di asciugare dopo il trattamento di sviluppo a temperatura ambiente ( 20°C ) in 15, 20 minuti.

La grafica del rullino è molto accattivante, il rullino è custodito in un portarullo nero con tappo rosso e una piccola tacca per l’apertura facilitata. Cambia solo la livrea della confezione, che è disponibile in quattro differenti grafiche, ma all’interno delle quali la pellicola è sempre la stessa.

Private Label

Ho avuto più volte il privilegio di visitare lo stabilimento Ferrania, a Cairo Montenotte ( Savona ) dove tuttora si producono pellicole fotografiche

Al netto del fatto che il 90% del ciclo di produzione si svolge nel buio più assoluto, pur limitandomi a quel 10% di visibile, ma soprattutto parlando con u vari tecnici, ci si rende immediatamente conto che stendere una pellicola fotografica - o cinematografica - è cosa assai complessa e con un numero di variabili da tenere sotto controllo che solo l’esperienza - e un poco di fortuna - permette di dominare.

E’ questo il motivo per cui da sempre e comunque oggi, gli stabilimenti che producono pellicole fotografiche, bianco e nero o a colori, sono davvero una manciata, a livello mondiale

Attualmente i “produttori “ di pellicole sono: Ilford ( fabbricante Harman Technologies ) Ferrania, fabbricante, Agfa Gevaert fabbricante, Adox, fabbricante ( Germany ), Foma fabbricante ( Czech Republic, Fuji, fabbricante ( Japan ), Kodak fabbricante (USA), Washi ( France ) Lucky Film China, fabbricante, Gothik ( by PFG Italia ) Cinestill (USA ), Bergger ( France ), Original Wolfen Orwo fabbricante ( Germany ), Rollei ( Germany ) , Leica Germany, Yashica ( Japan ) Lomo ( Austria ) Arista Edu Freestyle (USA), Kosmofilm ( England )

Vediamo che alla fine i fabbricanti sono otto, gli altri, che vogliamo chiamare produttori, di fatto si appoggiano a uno dei succitati fabbricanti. E’ questo il concetto del Private Label: chiedere a un fabbricante di stendere una emulsione, magari secondo una formula univoca, e produrre e confezionare i rullini.

Nel caso di Leica Monopan 50, il fabbricate è Adox a cui Leica si è rivolta senza chiedere una emulsione in esclusiva, ma scegliendo la Adox 50 HC, i cui dati di targa sono esattamente sovrapponibili - e ne abbiamo già parlato - .

Ho avuto più volte il privilegio di visitare lo stabilimento Ferrania, a Cairo Montenotte ( Savona ) dove tuttora si producono pellicole fotografiche

Al netto del fatto che il 90% del ciclo di produzione si svolge nel buio più assoluto, pur limitandomi a quel 10% di visibile, ma soprattutto parlando con u vari tecnici, ci si rende immediatamente conto che stendere una pellicola fotografica - o cinematografica - è cosa assai complessa e con un numero di variabili da tenere sotto controllo che solo l’esperienza - e un poco di fortuna - permette di dominare.

E’ questo il motivo per cui da sempre e comunque oggi, gli stabilimenti che producono pellicole fotografiche, bianco e nero o a colori, sono davvero una manciata, a livello mondiale

Attualmente i “produttori “ di pellicole sono: Ilford ( fabbricante Harman Technologies ) Ferrania, fabbricante, Agfa Gevaert fabbricante, Adox, fabbricante ( Germany ), Foma fabbricante ( Czech Republic, Fuji, fabbricante ( Japan ), Kodak fabbricante (USA), Washi ( France ) Lucky Film China, fabbricante, Gothik ( by PFG Italia ) Cinestill (USA ), Bergger ( France ), Original Wolfen Orwo fabbricante ( Germany ), Rollei ( Germany ) , Leica Germany, Yashica ( Japan ) Lomo ( Austria ) Arista Edu Freestyle (USA), Kosmofilm ( England )

Vediamo che alla fine i fabbricanti sono otto, gli altri, che vogliamo chiamare produttori, di fatto si appoggiano a uno dei succitati fabbricanti. E’ questo il concetto del Private Label: chiedere a un fabbricante di stendere una emulsione, magari secondo una formula univoca, e produrre e confezionare i rullini.

Nel caso di Leica Monopan 50, il fabbricate è Adox a cui Leica si è rivolta senza chiedere una emulsione in esclusiva, ma scegliendo la Adox 50 HC, i cui dati di targa sono esattamente sovrapponibili - e ne abbiamo già parlato - .

50 ISO

Sono poche le pellicole da 50 ISO bn bianco e nero, e fa specie, in un mondo dove di fatto primeggiano la FP4 Plus 125 ISO di Ilford e la Kodak Tri-X 400, Leica abbia scelto una sensibilità così ridotta.

Scherzando, relativamente, il fatto che l’obiettivo più desiderato da una leicista è il Summilux 35mm f/1.4, diciamo che finalmente questa enorme luminosità potrà essere messa in pratica per fotografare, anche in giornate nuvolose o al crepuscolo o addirittura in interni, senza treppiedi, lavorando con una pellicola da 50 ISO

Io mi sono comportato all’opposto: non ho scattato con obiettivi così luminosi e ho lavorato sempre e solo ed esclusivamente su treppiedi, in tutte le condizioni di scatto, questo per ovviare al problema del micromosso. SE è vero che la Leica M6 ( primo tipo ) che ho utilizzato per questo lavoro, non ha, come tutte le Leica ( escluse le R ) un specchio che si ribalta o una tendina verticale che possono indurre a del micromosso, io h comunque scattato su treppiedi per valutare sul campo l’effettiva qualità di risoluzione, e non solo della pellicola, senza che entrasse il fenomeno del micromosso. Ho inoltro scattato esclusivamente con lo scatto a filo, per evitare comunque di muovere la fotocamera un istante prima dello scatto, premendo col dito il pulsante di scatto.

Leica, sapendo la notevole luminosità della maggior parte delle proprie ottiche, nelle istruzioni, suggerisce di aprire quasi al massimo il diaframma in condizioni crepuscolari, con una pellicola di così bassa sensibilità.

E’ interessante comunque cercare di interpretare perchè Leica abbia scelto una sensibilità così bassa, tenendo tra l’altro presente che le pellicole bn più richieste sono le 125 e le 400 ISO e che di norma i leicisti scattano a mano libera.

Io sono fuori dal coro: scattando quasi solo su treppiedi, apprezzo molto i 50 ISO, la virtuale assenza di grana, le 280 linee/mm di risoluzione e lo spettro che arriva ai 750 nanometri, che significa, con i filtri 25 e 29A e addirittura con l’IR 720, scattare praticamente all’infrarosso.

Sono poche le pellicole da 50 ISO bn bianco e nero, e fa specie, in un mondo dove di fatto primeggiano la FP4 Plus 125 ISO di Ilford e la Kodak Tri-X 400, Leica abbia scelto una sensibilità così ridotta.

Scherzando, relativamente, il fatto che l’obiettivo più desiderato da una leicista è il Summilux 35mm f/1.4, diciamo che finalmente questa enorme luminosità potrà essere messa in pratica per fotografare, anche in giornate nuvolose o al crepuscolo o addirittura in interni, senza treppiedi, lavorando con una pellicola da 50 ISO

Io mi sono comportato all’opposto: non ho scattato con obiettivi così luminosi e ho lavorato sempre e solo ed esclusivamente su treppiedi, in tutte le condizioni di scatto, questo per ovviare al problema del micromosso. SE è vero che la Leica M6 ( primo tipo ) che ho utilizzato per questo lavoro, non ha, come tutte le Leica ( escluse le R ) un specchio che si ribalta o una tendina verticale che possono indurre a del micromosso, io h comunque scattato su treppiedi per valutare sul campo l’effettiva qualità di risoluzione, e non solo della pellicola, senza che entrasse il fenomeno del micromosso. Ho inoltro scattato esclusivamente con lo scatto a filo, per evitare comunque di muovere la fotocamera un istante prima dello scatto, premendo col dito il pulsante di scatto.

Leica, sapendo la notevole luminosità della maggior parte delle proprie ottiche, nelle istruzioni, suggerisce di aprire quasi al massimo il diaframma in condizioni crepuscolari, con una pellicola di così bassa sensibilità.

E’ interessante comunque cercare di interpretare perchè Leica abbia scelto una sensibilità così bassa, tenendo tra l’altro presente che le pellicole bn più richieste sono le 125 e le 400 ISO e che di norma i leicisti scattano a mano libera.

Io sono fuori dal coro: scattando quasi solo su treppiedi, apprezzo molto i 50 ISO, la virtuale assenza di grana, le 280 linee/mm di risoluzione e lo spettro che arriva ai 750 nanometri, che significa, con i filtri 25 e 29A e addirittura con l’IR 720, scattare praticamente all’infrarosso.

I filtri

Poco usati, ahimè, nella fotografia su pellicola bn, di fatto sono indispensabili in molte occasioni, e sono in grado di arricchire e migliorare la gamma tonale in un modo impossibile in fase di stampa sotto l’ingranditore.

Io non ho utilizzato né il filtro giallo né quello arancione, mi sono focalizzato sul rosso 25Ae sul IR 720, con sovraesposizioni intenzionali di 2 e anche 3 stop con il filtro rosso 25 A fino a +4 stop con il filtro IR 720.

Il risultato, lo vedete nelle foto che accompagnano l’articolo, sono il totale annerimento in stampa della campiture azzurre del cielo, un abbattimento totale del pulviscolo atmosferico sui paesaggi con quinte molto distanti, e, con il filtro IR720, una schiarimento marcato della vegetazione caduca, il famoso effetto Wood, quasi paragonabile a una vera e proprio a pellicola all’infrarosso.

La risoluzione

Complice la proverbiale qualità delle ottiche Leica, la risoluzione che ho ottenuto è a dir poco sbalorditiva, e altrettanto sbalorditiva è la quasi assenza di grana. Il tutto reso possibile anche e comunque dall’uso del treppiedi e dello scatto a filo

Poco usati, ahimè, nella fotografia su pellicola bn, di fatto sono indispensabili in molte occasioni, e sono in grado di arricchire e migliorare la gamma tonale in un modo impossibile in fase di stampa sotto l’ingranditore.

Io non ho utilizzato né il filtro giallo né quello arancione, mi sono focalizzato sul rosso 25Ae sul IR 720, con sovraesposizioni intenzionali di 2 e anche 3 stop con il filtro rosso 25 A fino a +4 stop con il filtro IR 720.

Il risultato, lo vedete nelle foto che accompagnano l’articolo, sono il totale annerimento in stampa della campiture azzurre del cielo, un abbattimento totale del pulviscolo atmosferico sui paesaggi con quinte molto distanti, e, con il filtro IR720, una schiarimento marcato della vegetazione caduca, il famoso effetto Wood, quasi paragonabile a una vera e proprio a pellicola all’infrarosso.

La risoluzione

Complice la proverbiale qualità delle ottiche Leica, la risoluzione che ho ottenuto è a dir poco sbalorditiva, e altrettanto sbalorditiva è la quasi assenza di grana. Il tutto reso possibile anche e comunque dall’uso del treppiedi e dello scatto a filo

La fotocamera impiegata

Ho usato una Leica M6 di prima generazione, quindi non TTL: la maggior parte degli scatti sono stati eseguiti con un Summicron 35mm f/2 pre asferico, i restati con una Summarit 50mm f/2,5 ( oggi è disponibile la versione a f/2.4 )

Come ho detto, ho scattato sempre su treppiedi, con scatto a filo, nella maggior parte dei casi a f/8 e in alcuni casi, sottolineati nelle foto che corroborano l’articolo, con il filtro rosso 25A e con il filtro IR 72 per sfruttare l’iperpancromatismo della pellicola; una scelta che si è rivelata giusta, per lo scurimento delle campiture serene del cielo e per lo schiarimento della vegetazione.

Il mio è un genere fotografico che raramente è nella filosofia Leica, foto a distanza ravvicinata, architetture, natura, solo nei paesaggi e in alcuni ritratti sono stato più allineato con lo spirito Leica che nella maggior parte dei casi è elettivo per la street photography, che però io non pratico.

Io non mi considero un leicista, prediligo le reflex ma soprattutto il medio formato, ma sono pienamente consapevole della qualità e dell’affidabilità dei corpi Leica da un lato, delle ottiche dall’altro

Quando impugno una Leica, e non credo di essere il solo, esattamente come quando impugno una Rolleiflex, mi rendo conto che non sto impugnando una macchina qualsiasi ma le Regine della fotografia analogica, le macchine che hanno fatto la storia appunto della fotografia a pellicola. Leica mi trasmette qualcosa di unico, questo non si traduce ovviamente in una BELLA FOTOGRAFIA, ma la consapevolezza di avere in mano lo stato dell’arte delle fotocamere analogiche - pur a telemetro - è palpabile.

Ho usato una Leica M6 di prima generazione, quindi non TTL: la maggior parte degli scatti sono stati eseguiti con un Summicron 35mm f/2 pre asferico, i restati con una Summarit 50mm f/2,5 ( oggi è disponibile la versione a f/2.4 )

Come ho detto, ho scattato sempre su treppiedi, con scatto a filo, nella maggior parte dei casi a f/8 e in alcuni casi, sottolineati nelle foto che corroborano l’articolo, con il filtro rosso 25A e con il filtro IR 72 per sfruttare l’iperpancromatismo della pellicola; una scelta che si è rivelata giusta, per lo scurimento delle campiture serene del cielo e per lo schiarimento della vegetazione.

Il mio è un genere fotografico che raramente è nella filosofia Leica, foto a distanza ravvicinata, architetture, natura, solo nei paesaggi e in alcuni ritratti sono stato più allineato con lo spirito Leica che nella maggior parte dei casi è elettivo per la street photography, che però io non pratico.

Io non mi considero un leicista, prediligo le reflex ma soprattutto il medio formato, ma sono pienamente consapevole della qualità e dell’affidabilità dei corpi Leica da un lato, delle ottiche dall’altro

Quando impugno una Leica, e non credo di essere il solo, esattamente come quando impugno una Rolleiflex, mi rendo conto che non sto impugnando una macchina qualsiasi ma le Regine della fotografia analogica, le macchine che hanno fatto la storia appunto della fotografia a pellicola. Leica mi trasmette qualcosa di unico, questo non si traduce ovviamente in una BELLA FOTOGRAFIA, ma la consapevolezza di avere in mano lo stato dell’arte delle fotocamere analogiche - pur a telemetro - è palpabile.

Lo sviluppo

Leica Monopan tra gli sviluppi consiglia il Kodak XTOL, uno sviluppo in polvere molto apprezzato dai professionisti

Io ho optato per il Kodak D76 che ti consente di ottenere dalla busta dove la chimica è ancora in polvere, come l’XTOL, un litro di soluzione. A questo ponto si utilizza la quantità di chimica necessaria, si lavora quindi in modalità stock, e a sviluppo ultimato la si rimette nella bottiglia madre, per ogni sviluppo successivo si aumenta, come da tabelle allegate, in percentuale, il tempo di sviluppo

La seconda possibilità è quella della diluizione 1+1, quello per cui ho optato, quindi una parte di sviluppo fresco e una parte di acqua, nel nostro caso \50ml di D76 e 150 ml di acqua, il tutto poi però a perdere, quindi non riutilizzabile.

Ho sviluppato a 20 gradi centigradi per 11’ e 30”, primo minuto agitazione continua, poi un capovolgimento della tank ogni 30 secondi, e gli ultimo 90 secondi in standing, ovvero senza agitare la tank.

Arresto, fissaggio, lavaggio e, nel mio caso, passaggio finale in acqua distillata di farmacia e WAC per eliminate qualsiasi possibilità di formazione di macchie di calcare, non richiedono una marca specifica.

importante invece, prima dello sviluppo, essendo la pellicola su base PET con uno strato antihalo piuttosto spesso, è un prebagno in acqua del rubinetto, io l’ho fatto per quattro minuti: e l’acqua è uscita completamente nera, segno da un lato che lo strato antihalo è stato smantellato, dall’altro che è piuttosto spesso. Si passa poi all’asciugatura, ponendo il negativo in un ambiente dove non ci siano correnti d’aria. Il grande vantaggio del PET ( lo spessore è 0,1mm che a una temperatura ambiente intorno ai 20 gradi asciuga in una manciata di minuti.

In ogni caso Adox suggerisce. Tempi di sviluppo consigliati (a 20°C – ISO 50):

HC-110 (dil. H): 9 min Rodinal (dil. 1+25): 5 min

Kodak XTOL (dil. 1+1): 9 min 30 sec

Per i ritratti si consiglia l’uso di rivelatori specifici come ADOX HR-DEV o ADOX FX-39 II, in grado di contenere il contrasto e restituire una resa tonale più morbida e naturale.

Leica invece suggerisce:

ADOX ATOMAL 20 °C Soluzione madre 8 min 30 s

ADOX FX-39 20 °C 1+9 7 min 15 s

ADOX HR-DEV 22 °C 1+49 11 min Contrasto normale (N) 50 ASA / 18° DIN 30 secondi di tempo, quindi 1× agitazione ogni 60 secondi

ADOX HR-DEV 22 °C 1+49 13 min Contrasto aumentato (N+0,5) 80 ASA / 19° DIN 30 secondi di tempo, quindi 1× agitazione ogni 60 secondi Ilford DDX 20 °C 1+4 7 min 30 s 0,65 — Agitazione standard

Kodak XTOl 20 °C 1+1 9 min 30 s 0,65 50 ASA / 18° DIN Agitazione standard Avvertenze • Agitare continuamente per i primi 30 secondi, quindi agitare con cautela per i primi dieci secondi di ciascun minuto successivo. • I rivelatori non raccomandati sono incompatibili con questa pellicola oppure forniscono risultati inaffidabili.

Leica Monopan tra gli sviluppi consiglia il Kodak XTOL, uno sviluppo in polvere molto apprezzato dai professionisti

Io ho optato per il Kodak D76 che ti consente di ottenere dalla busta dove la chimica è ancora in polvere, come l’XTOL, un litro di soluzione. A questo ponto si utilizza la quantità di chimica necessaria, si lavora quindi in modalità stock, e a sviluppo ultimato la si rimette nella bottiglia madre, per ogni sviluppo successivo si aumenta, come da tabelle allegate, in percentuale, il tempo di sviluppo

La seconda possibilità è quella della diluizione 1+1, quello per cui ho optato, quindi una parte di sviluppo fresco e una parte di acqua, nel nostro caso \50ml di D76 e 150 ml di acqua, il tutto poi però a perdere, quindi non riutilizzabile.

Ho sviluppato a 20 gradi centigradi per 11’ e 30”, primo minuto agitazione continua, poi un capovolgimento della tank ogni 30 secondi, e gli ultimo 90 secondi in standing, ovvero senza agitare la tank.

Arresto, fissaggio, lavaggio e, nel mio caso, passaggio finale in acqua distillata di farmacia e WAC per eliminate qualsiasi possibilità di formazione di macchie di calcare, non richiedono una marca specifica.

importante invece, prima dello sviluppo, essendo la pellicola su base PET con uno strato antihalo piuttosto spesso, è un prebagno in acqua del rubinetto, io l’ho fatto per quattro minuti: e l’acqua è uscita completamente nera, segno da un lato che lo strato antihalo è stato smantellato, dall’altro che è piuttosto spesso. Si passa poi all’asciugatura, ponendo il negativo in un ambiente dove non ci siano correnti d’aria. Il grande vantaggio del PET ( lo spessore è 0,1mm che a una temperatura ambiente intorno ai 20 gradi asciuga in una manciata di minuti.

In ogni caso Adox suggerisce. Tempi di sviluppo consigliati (a 20°C – ISO 50):

HC-110 (dil. H): 9 min Rodinal (dil. 1+25): 5 min

Kodak XTOL (dil. 1+1): 9 min 30 sec

Per i ritratti si consiglia l’uso di rivelatori specifici come ADOX HR-DEV o ADOX FX-39 II, in grado di contenere il contrasto e restituire una resa tonale più morbida e naturale.

Leica invece suggerisce:

ADOX ATOMAL 20 °C Soluzione madre 8 min 30 s

ADOX FX-39 20 °C 1+9 7 min 15 s

ADOX HR-DEV 22 °C 1+49 11 min Contrasto normale (N) 50 ASA / 18° DIN 30 secondi di tempo, quindi 1× agitazione ogni 60 secondi

ADOX HR-DEV 22 °C 1+49 13 min Contrasto aumentato (N+0,5) 80 ASA / 19° DIN 30 secondi di tempo, quindi 1× agitazione ogni 60 secondi Ilford DDX 20 °C 1+4 7 min 30 s 0,65 — Agitazione standard

Kodak XTOl 20 °C 1+1 9 min 30 s 0,65 50 ASA / 18° DIN Agitazione standard Avvertenze • Agitare continuamente per i primi 30 secondi, quindi agitare con cautela per i primi dieci secondi di ciascun minuto successivo. • I rivelatori non raccomandati sono incompatibili con questa pellicola oppure forniscono risultati inaffidabili.

Adox HR-50 o Leica Monopan 50?

Se alla fine le pellicole sono probabilmente le stesse, verrebbe fatto di scegliere, naturalmente, quella col prezzo più vantaggioso.

la Leica Monopan 50 è stata proposta al pubblico intorno al 12,50 Euro la Adox tra gli 8 e i 12 Euro.

Io nelle mie prove comparate non ho trovato alcuna differenza, ma non si può avere la certezza matematica che Leica non abbia chiesto ad Adox, qualche miglioria, o comunque qualche cambiamento nell’emulsione, anche se per me sono sovrapponibili. La segnatura è diversa, non ha alcun effetto sulla qualità, ma la scritta Leica Monopan 50 è ripetuta sul bordo superiore di quasi ogni fotogramma.

Se anche l’occhio vuole la sua parte, Il rullino Leica, nero, di notevole design come livrea, è presentato, anche se identico, in quattro scatole con design differente. E’ estetica, non tecnica, ma anche l’estetica ha un suo valore.

Ma per un momento lasciamo la tecnica: non è un caso che Leica abbia proposto la sua prima pellicola esattamente 100 anni dopo l’uscita sul mercato della prima Leica. Una pellicola quindi celebrativa, Made in Germany anche se non Made in Leitz. Io personalmente ho avvertito una sensazione piacevole, si vive anche di sensazioni, a inserire una pellicola Leica in una Leica.

Se alla fine le pellicole sono probabilmente le stesse, verrebbe fatto di scegliere, naturalmente, quella col prezzo più vantaggioso.

la Leica Monopan 50 è stata proposta al pubblico intorno al 12,50 Euro la Adox tra gli 8 e i 12 Euro.

Io nelle mie prove comparate non ho trovato alcuna differenza, ma non si può avere la certezza matematica che Leica non abbia chiesto ad Adox, qualche miglioria, o comunque qualche cambiamento nell’emulsione, anche se per me sono sovrapponibili. La segnatura è diversa, non ha alcun effetto sulla qualità, ma la scritta Leica Monopan 50 è ripetuta sul bordo superiore di quasi ogni fotogramma.

Se anche l’occhio vuole la sua parte, Il rullino Leica, nero, di notevole design come livrea, è presentato, anche se identico, in quattro scatole con design differente. E’ estetica, non tecnica, ma anche l’estetica ha un suo valore.

Ma per un momento lasciamo la tecnica: non è un caso che Leica abbia proposto la sua prima pellicola esattamente 100 anni dopo l’uscita sul mercato della prima Leica. Una pellicola quindi celebrativa, Made in Germany anche se non Made in Leitz. Io personalmente ho avvertito una sensazione piacevole, si vive anche di sensazioni, a inserire una pellicola Leica in una Leica.

I risultati

Dopo, avendo utilizzato due Leica M6 e alternando l’obiettivo tra una fotocamera e l’altra, su treppiedi, per non variare l’inquadratura e aver confrontato così la Adox HR-50 con la Leica Monopan, mi sono recato in alcuni dei miei luoghi del cuore, che per altro conosco perfettamente anche sul piano della risposta fotografica e ho scattato.

Personalmente sono rimasto estremamente soddisfatto.

Ma è anche importante che io riferisca, forse ripetendomi, che da un lato conosco molto bene Leica ma non è la mia macchina elettiva, e che non ho approfondito le prove usando un densitometro o sviluppando con differenti rivelatori. Solo in Italia ci sono firme MOLTO più autorevoli della mia su entrambi i campi, che indubbiamente stanno già prendendo la parola e dai quali avrete indubbiamente una visione molto più tecnica e specifica di questo nuovo prodotto.

Dopo, avendo utilizzato due Leica M6 e alternando l’obiettivo tra una fotocamera e l’altra, su treppiedi, per non variare l’inquadratura e aver confrontato così la Adox HR-50 con la Leica Monopan, mi sono recato in alcuni dei miei luoghi del cuore, che per altro conosco perfettamente anche sul piano della risposta fotografica e ho scattato.

Personalmente sono rimasto estremamente soddisfatto.

Ma è anche importante che io riferisca, forse ripetendomi, che da un lato conosco molto bene Leica ma non è la mia macchina elettiva, e che non ho approfondito le prove usando un densitometro o sviluppando con differenti rivelatori. Solo in Italia ci sono firme MOLTO più autorevoli della mia su entrambi i campi, che indubbiamente stanno già prendendo la parola e dai quali avrete indubbiamente una visione molto più tecnica e specifica di questo nuovo prodotto.

Uno scatto a tutta apertura con Summicron 35mm f/2

E un dettaglio dello scatto precedente che permette di apprezzare sia la estrema nitidezza nelle zone a fuoco - a destra il numero civico, che il bokeh nelle zone fuori fuoco

La Leica Monopan 50, abbiamo già detto essere una pellicola pancromatica, in grado quindi di leggere oltre i 750 nanometri, qui vediamo uno scatto realizzato senza filtro

E qui con filtro IR 720. Netto lo scurimento del cielo nelle parti serene e lo schiarimento della vegetazione caduca per l'effetto Wood

Senza neppure il filtro rosso 25a, in una giornata luminosa ma con foschia l'immagine risulta piatta

Ma basta un filtro rosso 25A per trasformare letteralmente l'immagine, darle più tridimensionalità e rendere ineccepibile la gamma tonale.

Con il Summicron 35mm f/2 a tutta apertura e a mano libera, focheggiando la base della persiana, si apprezza una perfetta nitidezza del punto di fuoco e un ineccepibile bokeh nelle zone fuori fuoco

Faggi e muri a secco, illuminati in modo omogeneo dalla luce che filtrava tra le foglie, ottima gamma tonale e un bel contrappunto tra le parti illuminate dalla luce filtrate e i buchi di luce bianca che hanno attraversato il fogliame

Con Summarit 50mm f/2.5,a tutta apertura, naturalmente su treppiedi con una posa di 1 secondo si nota l'estrema qualità anche di questo obiettivo, che di fatto non è mai stato compreso appieno dal mercato fotografico, pur costando un terzo di un obiettivo più blasonato dello stesso marchio.

Fotografarsi allo specchio non è facilissimo, qui con Summarit 50mm a f/8, la disanza di fuoco equivale al doppio della distanza tra il soggetto e lo specchio; cercando di mantenere gli occhi alla stessa altezza della fotocamera, che avevo focheggiato, ho ottenuto un discreto risultato.

Più evidente nel dettaglio, dove una diottra con millimetri e decimi di millimetro, appoggiata sul negativo, rende l'idea della quantità di informazioni che l'accoppiata Leica Monopan 50 e Summarit 50mm f/2.5 consente

A tutta apertura, ho avuto la fortuna di mantenere gli occhi sullo stesso asse di focheggiatura

Un pipe maker al lavoro, Summarit 50mm a tutta apertura, ho focheggiato gli sbozzi di pipa in primo piano, lasciando il soggetto in uno stato di evanescenza

Conclusioni

Per noi bianconeristi, o comunque analogici, il fatto che Leica abbia deciso di introdurre una pellicola in bianco e nero - in un momento in cui la sua attenzione è concentrata prevalentemente sulle fotocamere analogiche ci fa ben sperare sull’aspettativa di vita della pellicola.

Nel mondo s contano centinaia di migliaia fotocamere analogiche usate, ci sono ancora eccellenti riparatori, ma per quanto riguarda il medium, ovvero la pellicola, dipendiamo esclusivamente da quelle poche fabbriche citate nell’articolo. Fi fatto è impossibile prodursi da sé le pellicole, se non altro nel formato 135 e 120 e fare i conti con le pellicole scadute, rimanendo sul bianco e nero - nel colore è ben peggio - non è una grande scelta: le pellicole scadute tendono a perdere di sensibilità e irreversibilmente a ingrigirsi uniformemente. Quindi anche pensare di farsi una scorta di pellicole, fresche e ben conservate - o scadute - non è la strada. La strada è che le fabbriche continuino a produrre pellicole.

E questo ennesimo lancio - di recente sono state presentate sul mercato anche altre nuove pellicole bianco e nero ci tranquillizza: la pellicola è la trama e al contempo l’ordito su cui tessere le nostre immagini, analogiche.

Milano, 24 settembre 2025

Gerardo Bonomo

Per noi bianconeristi, o comunque analogici, il fatto che Leica abbia deciso di introdurre una pellicola in bianco e nero - in un momento in cui la sua attenzione è concentrata prevalentemente sulle fotocamere analogiche ci fa ben sperare sull’aspettativa di vita della pellicola.

Nel mondo s contano centinaia di migliaia fotocamere analogiche usate, ci sono ancora eccellenti riparatori, ma per quanto riguarda il medium, ovvero la pellicola, dipendiamo esclusivamente da quelle poche fabbriche citate nell’articolo. Fi fatto è impossibile prodursi da sé le pellicole, se non altro nel formato 135 e 120 e fare i conti con le pellicole scadute, rimanendo sul bianco e nero - nel colore è ben peggio - non è una grande scelta: le pellicole scadute tendono a perdere di sensibilità e irreversibilmente a ingrigirsi uniformemente. Quindi anche pensare di farsi una scorta di pellicole, fresche e ben conservate - o scadute - non è la strada. La strada è che le fabbriche continuino a produrre pellicole.

E questo ennesimo lancio - di recente sono state presentate sul mercato anche altre nuove pellicole bianco e nero ci tranquillizza: la pellicola è la trama e al contempo l’ordito su cui tessere le nostre immagini, analogiche.

Milano, 24 settembre 2025

Gerardo Bonomo